Mi mamá, mi hermana y yo salimos de Ecuador a finales de los 2000, cuando inició el feriado bancario y la dolarización de la economía nacional. Nuestra moneda, el sucre, se devaluó completamente y, como yo, entre 1999 y 2000, emigraron 903.974 ecuatorianos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Mi mamá era madre soltera, con dos hijas. La dolarización nos dejó en bancarrota y con muchas deudas.

Cuando llegamos a España, el panorama parecía esperanzador: nuestra economía y el ambiente social en el que mi hermana y yo creceríamos, a pesar de que implicaba sacrificar otras cosas, era un mejor camino que el que dejamos en Ecuador.

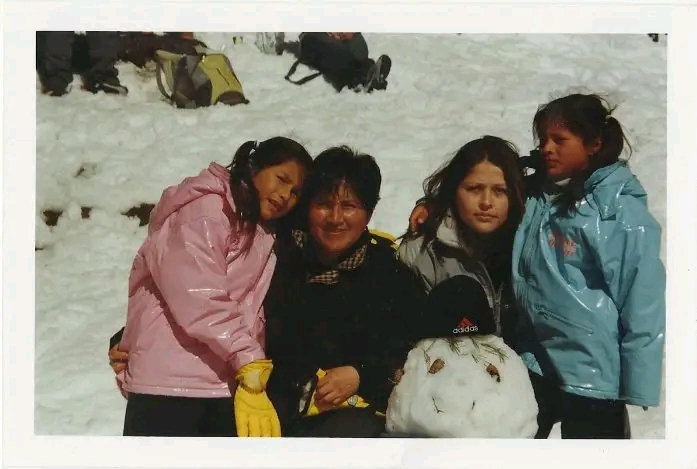

Los primeros años fuimos migrantes irregulares: hasta que en 2006 pudimos cambiar nuestra situación migratoria. Compramos una casa con mis tíos, cada uno tenía trabajo, un sueldo, y yo, como niña, me preocupaba únicamente de jugar y entender una nueva cultura.

En 2007, España se convirtió en uno de los países con mayor impacto de la crisis económica global. Miles de ecuatorianos y ecuatorianas, que huyeron de la crisis económica de su país, se quedaron sin empleo lejos de su patria, en un momento en el que, además, muchos tenían una deuda hipotecaria imposible de pagar. Muchas familias estuvieron abandonadas por el Estado español, que perdonó millones de euros de deuda de bancos, mientras desahuciaban a las mismas familias que querían pagar sus viviendas, no a cualquier precio.

Mientras eso pasaba en España, afectando a los migrantes que salieron de países latinoamericanos en busca de mejores días, en Ecuador se instauraba una nueva Constitución. Era 2008 y fue la primera Constitución, que en casi 200 años de República, se creó con un proceso en el que se consideró a los diversos sectores del país, los pueblos, las nacionalidades y otras formas de vida. La denominada Constitución de Montecristi fue la primera que incluyó los derechos de participación política y derechos sociales para las personas migrantes.

Con esa Constitución, finalmente, el Consulado de Ecuador en Madrid y en toda España, empezó a otorgar consultoría jurídica gratuita en materia de vivienda, un servicio público que ni siquiera las personas españolas tenían. Aquel gesto constitucional me hizo sentir reconocida a nivel político por el país que dejé a los siete años.

Empecé a soñar con volver a Ecuador, saber qué es ser ecuatoriana en mi territorio y ser parte de sus paisajes. Pero la realidad social y material del Ecuador me frena, porque la persona que me une a Ecuador, mi abuela Rosa, ahora necesita una bomba de oxígeno, medicinas, insumos de higiene que el sistema de salud público falla en garantizar, con servicios reducidos, insumos médicos insuficientes y una falta de servicios sociales para sus cuidados.

Con el paso de los años, dejé de idealizar al Estado-Nación ecuatoriano como territorio de paz, en el que se establecen derechos fundamentales a través de su Carta Magna. La realidad es más compleja: hay una profunda división racial, social y económica.

Pero el problema no es la Constitución, como principio. Hay múltiples causas: una de ellas es la forma en la que las élites ecuatorianas son cómplices de las élites del norte global, como la alianza que tiene el presidente Daniel Noboa con el multimillonario presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La coartada de estos gobiernos son discursos superficiales que prometen la eliminación del narcotráfico a través de violencia estatal y militarización.

Aún así, estoy orgullosa de que Ecuador garantice en su Constitución los derechos a la naturaleza, a la educación pública, a los derechos laborales, el derecho a servicios sanitarios para que mi abuela sane; así como los derechos políticos para los millones de migrantes que salieron y siguen siendo expulsados del Ecuador.