Hace un año y medio, el escritor chileno Cristian Alarcón abrió su cuerpo a la escena. Su deseo, dice, es habitar espacios tomados por la quietud, aunque constantemente se los confunda con el fin del mundo, por ser liminales, con baja densidad poblacional y altas densidades de pampa. Pero él está en gira permanente, en caos y burnout.

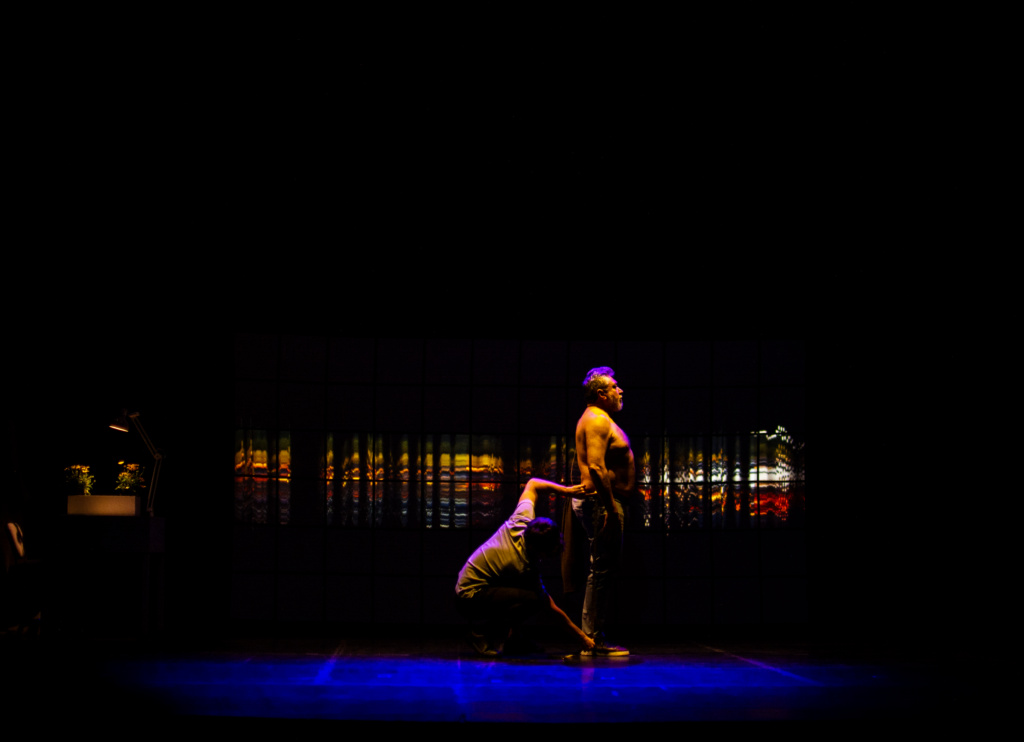

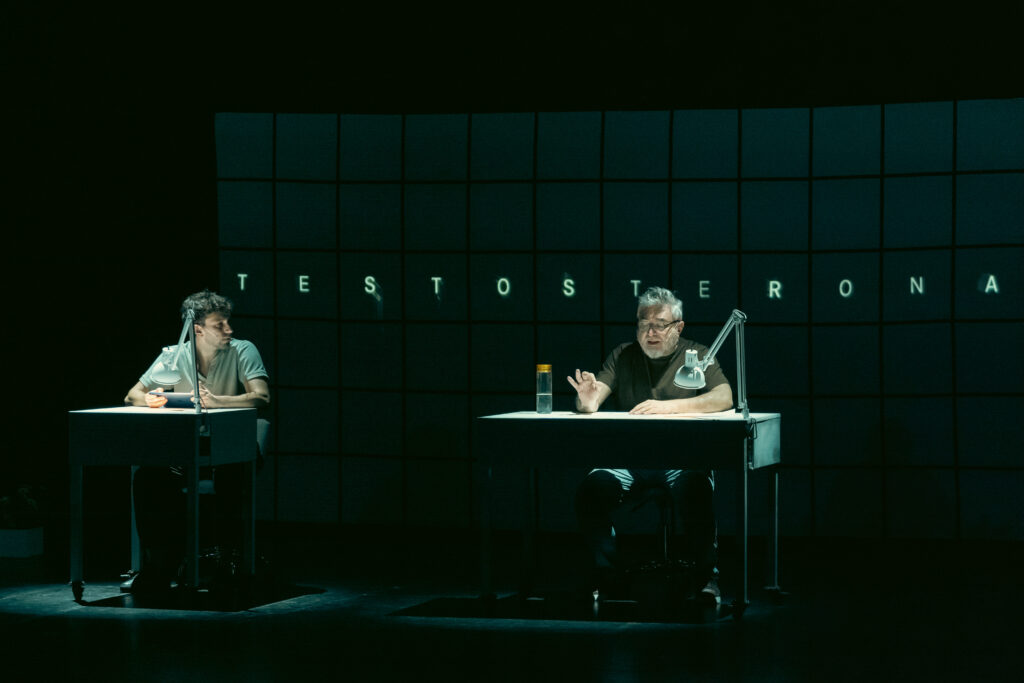

Desde enero de 2025, ha presentado en Chile, España, Colombia, Argentina y en Ecuador su obra Testosterona. Dirigida por la argentina Lorena Vega, con textos escritos por ambos, Testosterona es una especie de performance documental periodístico, en el cual el autor cuenta que sus padres le inyectaron testosterona cuando tenía entre siete y ocho años, como —ha descubierto a través de su obra— les pasó a otros tantos chicos en la década de los 70. Con la complicidad del sistema médico y una sustancia al descubierto, inyectar el cuerpo de un niño buscaba “curar” su homosexualidad floreciente.

En la obra, Alarcón, que creció en ese fin del mundo que hoy anhela, hace un recuento por las narrativas femeninas del miedo y explora un universo fuera del lenguaje impuesto, en el que la botánica descategoriza el mundo. A través de esa propuesta, replantea las masculinidades, su propia fuerza, su ejercicio temerario para imponerse en la rutina periodística. En la escena, el escritor desarchiva su colección interminable de audios, como el sonido de tacones con los que su madre anticipaba su llegada, cuando él había aprovechado su ausencia para probar, por primera vez, mirarse a sí mismo fuera de lo masculino. Lee a Jean Geanet y presenta estadísticas sobre la forma en la que se siguen imponiendo mecanismos de fuerza en América Latina, como las clínicas de deshomosexualización, contra el deseo de quienes “van contra la norma”.

Agitado sobre el escenario, en el Teatro Variedades, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, Cristian Alarcón le dice a su público: “por fin, Quito”. En ese recuento por la botánica explora la narrativa con la que miró Alexander Von Humboldt el mundo, desde una escritura científica y a la vez poética, no desde la claustrofobia de un biólogo. Este performance nace de la posibilidad de ver “desde adentro y desde afuera”, como hizo Humboldt, según La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf. Frente al escenario, Alarcón le dice al público “Esta es mi historia y este es mi cuerpo”.

En tu novela El Tercer Paraíso (ganadora del Premio Alfaguara) hablas de un niño que se blinda a través de la lectura, pero que al mismo tiempo la usa para defenderse. ¿Crees que la lectura y la escritura fueron para ti un espacio de blindaje? ¿cómo te aproximaste a ellas? ¿Cómo empezaste a escribir?

La lectura fue el refugio único y permitido. La lectura como una metáfora del jardín.

En ‘Masculinidades botánicas’, una conferencia que acabo de dictar en Madrid, revisé los materiales que utilicé para El tercer paraíso y para Testosterona. Quería hacer foco en cómo se construyó un modo de pensar la naturaleza desde ciertas masculinidades gays, como la de Humboldt y otros científicos del siglo XIX.

Entonces, me doy cuenta de que muchos niños maricas encontramos un refugio en el jardín, no por el cultivo sino por acompañar a nuestras madres, abuelas o bisabuelas en esa tarea. El momento sagrado que se nos permitía desarrollar una masculinidad no hegemónica, era esa zona liminal en la que uno podía armar un ramo de flores, con las flores cosechadas en el jardín. Me puse a entrevistar jardineros homosexuales, e incluso en entrevistas a académicos, me encontré con referencias a sus “amiguitos gays” de la infancia y escenas en las que se preguntaban cómo era posible que ese varoncito estuviera entregado al arte del armado de un ramo de flores, de la combinación de las formas y los colores de la belleza natural.

Ese refugio lo relaciono con la lectura y la literatura, en el sentido de que en definitiva, lo que se da es la creación de estructuras, en las que combinamos las formas, los tonos, los colores, las armonías a través del lenguaje.

¿Fue solo un refugio? ¿O fue también lo que catapultó la escritura?

Quizás lo que la literatura sí me dio como lector prófugo del mundo, prófugo de la intemperie en la que estaba viviendo, fue algo vinculado al decir, a la posibilidad de articular discursos en el ágora pública. Tempranamente entré en la política y tuve toda una adolescencia de activismo muy fuerte en la primera democracia argentina —país al que migró muy joven y en el que ha construido su vida y su carrera—. Me convertí en una especie de monstruito, capaz de ganar discusiones difíciles con profesores, como una práctica casi deportiva. Eso me erigía en un líder al que se le permitía su diferencia.

Construía poder desde la acción política para protegerme de la violencia de los otros varones y generar un respeto que me permitiera sobrevivir en esa intemperie machista.

Al mismo tiempo hay algo muy lindo que has dicho sobre esa zona liminal que te permite la botánica como refugio y que podría vincularse con la forma en la que se va configurando tu lenguaje en la escritura, también desde una periferia. Tu familia y tú salen de Chile y van hacia el sur. En ese traslado se impone un lenguaje, que seguramente es la forma en la que estás viendo el mundo. ¿Cómo vas encontrando esta forma también de utilizar el lenguaje en el ágora pública para convencer, pero también para expresar lo que tienes que decir sobre ti, que es lo que hoy vemos en Testosterona?

Para mí fue fuerte la figura de mi abuelo, un sindicalista socialista admirador de Salvador Allende, pero al mismo tiempo era un macho alcohólico y alienado de la fábrica, operaba como un líder político de sus compañeros sumamente ejemplar.

Esa dicotomía de los varones marcados por una biopolítica del alcohol, que los volvía funcionales como engranajes de la máquina productiva de una América Latina, en las décadas del 40 y del 50, convivía con las ideas más revolucionarias de esa época. En la búsqueda de un abuelo posible, y no solamente del que llegaba por los relatos de las mujeres de la familia —que lo denunciaban en la intimidad por sus prácticas violentas—, creo que encontré al orador. Me detuve en la lectura de sus discursos escritos a máquina, de sus cartas, del modo que tenía de construir un personaje público que intentaba hablar por otros.

Esa misma persona sancionable, repudiable, por sus conductas como padre y como esposo, tenía una vida pública en la que se entregaba justamente a un colectivo, desplazándose como individuo, para integrarse, digamos, a un grupo de trabajadores.

Creo que el primer vociferante que fui nació de ahí. Después me costó desembarazarme de eso, porque la literatura te exige salir de los clichés de la militancia política. Suele ser perniciosa para la calidad literaria.

¿Entonces tu escritura viene de esa revisión?

Sí, pienso en él, en qué fue lo que quedó. Porque también estoy en un reconocimiento de las masculinidades desde un punto de vista menos cancelador, si no me quedo con nada. Las mujeres de mi familia o las que más me han influido ya han tenido un espacio en todo lo que he venido pensando y contando. Entonces, ahora estoy haciendo ese esfuerzo que a mí como marica me cuesta, por amigarme con el relato masculino.

¿Es posible amigarse?

Sí, claro que sí. Yo soy de un optimismo tremendo respecto a los modos de construir desde la afectividad. No desde el perdón, que es una pregunta que reiteran los periodistas después de Testosterona. No me interesa esa zona sacra cristiana de la creencia, que en una especie de olvido permite sanar las heridas. Me interesa el encuentro con esa complejidad que es el humano, desde zonas tan distintas y profundas, heredadas de otras circunstancias, de opresión, de castigo, de control.

En Testosterona hablas de la posibilidad que nos da la botánica de transitar el mundo fuera de las dualidades con las que se ha establecido. ¿Qué tenemos que aprender los seres humanos de la botánica? ¿Tú qué has aprendido?

Que tenemos que aprender a fracasar. A fracasar como lo hacen los vegetales, que cuando fracasan en sus intentos por las condiciones del clima, que son las que se imponen por sobre la lógica de la supervivencia vegetal, encuentran caminos alternativos y alianzas orgánicas para que la existencia del uno no esté reñida con la existencia del otro.

La lógica vegetal implica una solidaridad que excede cualquier tipo de especulación.

La inteligencia de las plantas hace que prime la existencia del jardín universal, como lo llamaría Gilles Clément; y no del éxito de una sola de ellas. El abrazo vegetal es un abrazo desde el desinterés, desde el brindarse para la sobrevivencia de algo superior.

Más o menos como cuando somos niños…

En algún sentido hay algo infantil, de protección. Lo que pasa es que aún muy niños, estamos sesgados por las visiones y los mandatos de nuestros padres.

Por eso hay niños malos en los salones, porque hay adultos que configuran las niñeces para operar desde los poderes. Si no, no habría niños que hagan bullying en las escuelas a los maricas, o a las niñas morenas, gordas, o con lentes. Todos hemos pasado por esa experiencia de la marcación del defecto. Hay niños que han sido alimentados por miradas adultas, que han construido en ellos modos de gerenciar los espacios para obtener rédito desde la construcción de poderes que los vuelven invulnerables.

También hay sujetos que han sido víctimas de otras violencias y que consideran que sus niños tienen que aprender a defenderse para sobrevivir en el mundo. En ese concepto darwiniano nos hemos tenido que fortalecer, al punto de que parte de la revisión, que me me produce la obra Testosterona sobre mi propia masculinidad, tiene que ver también con los modos en los que yo mismo no solo me he blindado por la sustancia, que intuyo me permitió transitar un momento muy difícil de mi familia, sino también por los modos en los que he construido poder para ejercerlo. Desde el primer momento en que me defendí de los ataques homofóbicos en la escuela tirándoles arena en los ojos a mis compañeros para dejarlos ciegos.

Es esa masculinidad heteronormada, que aún desde el marica, se puede asumir a la hora de medir fuerzas con otro varón y usar el cuerpo masculino para poder salvarte de alguna manera del golpe del otro, golpeando primero.

¿Hay algo en esta búsqueda que te haya permitido generar una solución posible para todo este caos que tú mismo viviste?

Dejé de pensar en lo que mi trabajo periodístico, intelectual o artístico puede producir en términos de solucionar los problemas a lo social y a lo político.

En algún sentido creo que el tránsito hacia una literatura de ficción deja atrás, para bien y para mal, el modelo del lobo solitario que lucha para conseguir justicia, reemplazando las estructuras sociales que naturalmente deberían buscarla.

Ese fue el modelo de Rodolfo Walsh, de los grandes periodistas, y de las grandes periodistas, porque muchas de ellas son mujeres, que entre los años 70 y los años 80, sobre todo en épocas de dictadura, dieron sus vidas y sus integridades, porque pasaron por experiencias extremas de abuso y castigo por parte de de las fuerzas militares y policiales de sus países. Yo transité ese camino, perseguí malos, que era una práctica casi deliciosa, lo disfrutaba, desde esa militancia política que había tenido en la adolescencia, como un modo de venganza, si se quiere, en contra de un sistema tan opresivo que me había marcado a mí y a toda mi familia. Encerré, junto con otro periodista y un fiscal, con pruebas que nosotros conseguimos, a un capo de los escuadrones de la muerte y su lugarteniente.

Protegimos testigos para que pudieran decir sus verdades sobre cómo eran fusilados niños por la espalda y, como se cuenta en la obra (Testosterona), no tuve miedo de entrar a lugares peligrosos a lo largo de dos décadas enteras. Después el cambio se produjo, creo que, en dos sentidos. El primero fue la paternidad porque me hizo conocer el miedo.

Yo estaba investigando el caso de una mujer víctima de un intento de femicidio en el sur de Chile para un libro que escribí la mitad y que después, por problemas legales, no se pudo continuar, pero que de algún modo es la semilla de El tercer paraíso. El tono y la armonía de ese texto, surgen de ese libro inacabado por problemas externos a mí. Esa escritura me hizo viajar mucho a un pueblo del sur extremo de Chile, de lo que sería la Patagonia Austral. En ese lugar me dejaron una noche en la puerta de un cabaret que era propiedad de una mujer a la que se sospechaba, desde la voz popular, no desde la justicia, que había mandado a arrancarle los ojos a una víctima, que además sobrevivió.

El momento en el que me quedé solo en la puerta del cabaret, una cabaña de madera en el medio de la nada, con ese viento que chifla en tu oído y una luz roja, con el ruido de la cumbia y del reggaeton que sonaba dentro, me pregunté ‘¿qué hago acá?’. Me estaba metiendo en la boca del lobo. Yo había adoptado recién a mi hijo y pensé “no me puedo morir”. En ese momento tuve miedo.

Por otro lado, creo que algo de la búsqueda de lo trascendente me llevó también a apostar por un pensamiento crítico que no se desembaraza de su compromiso político, pero que no está pendiente de la materialización de algo que va a resultar de las acciones de uno, sino más bien de sostener algún tipo de coherencia interna y externa respecto a las obsesiones que uno se da el lujo de desarrollar en un texto, en una obra, en un proyecto.

La obra comienza con el miedo materno del fin del mundo, como un miedo que se repite ante los cambios que parecen irreversibles respecto a lo que hemos normalizado, pero en esa repetición dejamos de creer que hay un fin del mundo. ¿En algún momento le creíste a tu mamá?

No, yo he sido invulnerable, digamos, a partir de determinado momento, a las narrativas maternas. En ese sentido por lo menos.

No hubo nunca dudas de que mientras ella expresaba todos sus miedos en la idea del fin del mundo, entrenaba a su hijo mayor (Cristian Alarcón) para emprender una retirada pronta del fin del mundo en el que vivíamos. Ya habíamos nacido en el fin del mundo, nos habíamos criado en el fin del mundo y ameritaba el esfuerzo de la retirada para explorar el mundo.

Había un otro mundo por conocer, que era la cosmópolis, el resto del mundo literal. Ahora que el viaje me resulta una experiencia cansadora y que, me siento casi culpable de decirlo porque es ansiado como experiencia por mucha gente que no puede lograrlo, por trabajo, lo tengo que hacer, puedo decir que yo ansío mi propio fin del mundo, que es aquel que se puede respirar con conciencia. No le tuve miedo al fin del mundo porque descreí de los apocalipsis desde pequeño.

¿Lo considerarías por el auge de la extrema derecha y un evidente fracaso de la izquierda?

No le tengo miedo tampoco a la crisis de las utopías como contracara de lo apocalíptico.

Creo que todavía es posible la creación de unas utopías que van a estar más vinculadas a lo orgánico, desde el punto de vista de la naturaleza, pero también al abandono de las prácticas en las que se refrendan narrativas de este progreso liberal, el supuesto deseo del bien común.

Me parece que hay un común que estamos por reconstruir. No sé exactamente qué va a pasar, pero mi intuición, que a veces me viene bien usar, me lleva a pensar en estas conexiones nuevas que se posibilitan a partir de determinadas prácticas, a veces estéticas y no solamente políticas en sí mismas, en el agotamiento de la pertenencia a los partidos políticos y de las militancias que se han vuelto experiencias rentadas para poder generar bien común.

Yo no digo que no necesitemos a los activistas o a los militantes que pertenecen a estructuras que posibilitan el bien común, pero sí creo que hay otros modos. Testosterona me ha dado en esta gira la posibilidad de conectar con luchas locales desde un pensamiento austral y marginal, como el que podemos traer desde el sur del mundo produciendo movimientos con esto, que yo llamo choque de placas tectónicas y estremecimientos en personas, que no solo que lo viven de modo personal, sino que también son trabajadores, educadores, pensadores, estudiantes, laburantes de las ideas en múltiples planos.

¿Qué ha cambiado en ti este tiempo de gira y performance?

La desacralización de la experiencia traumática para poder ir hacia el humor de lo propio y también de otros traumas, porque si todos lo que hacemos es encontrar nuestro trauma, detectarlo y recortarlo para exhibirlo y solamente llorar en un coro plañidero sobre él, estamos en problemas. Lo que tiene de maravilloso el arte no es, desde mi punto de vista, la sanación, sino la posibilidad de la tramitación y de la creación de nuevos lenguajes, de cicatrices que no necesariamente son vergonzosas o vergonzantes.

Aprendí del chiste que nos pudimos hacer con el chico que llegó al camerino de Cali a confesarme que creía que a él también le habían inyectado testosterona y cuando nos despedimos le dije «bueno, somos hermanas testosteronadas”. En esa risa, digamos, en la reapropiación del trauma, vale aplicar lo mejor de la teoría queer que proviene justamente de la resignificación del estigma y su conversión en un emblema vital.